冬至是24節(jié)氣中最早被制訂的一個,時間在每年的公歷12月21日-23日之間,古人認為自冬至起,白晝一天比一天長,陽氣回升,天地陽氣開始興做漸強,代表下一個循環(huán)開始,是大吉之日。

人們最初過冬至節(jié)是為了慶祝新的一年的到來。古人認為自冬至起,天地陽氣開始興作漸強,代表下一個循環(huán)開始,是大吉之日。因此,后來一般春節(jié)期間的祭祖、家庭聚餐等習俗,也往往出現(xiàn)在冬至。把冬至作為節(jié)日來過源于漢代,盛于唐宋,相沿至今。

冬至是祭天祀祖的日子,皇帝在這天要到郊外舉行祭天大典,百姓在這一天要向父母尊長祭拜。明、清兩代,皇帝均有祭天大典,謂之“冬至郊天”。宮內(nèi)有百官向皇帝呈遞賀表的儀式,而且還要互相投刺祝賀,就像元旦一樣。

冬至

飲食

“天時人事日相催,冬至陽生春又來”時光匆匆,冬至不吃,更待何時?北方地區(qū)有冬至宰羊,吃餃子、吃餛飩的習俗,南方地區(qū)在這一天則有吃冬至米團、冬至長線面的習慣。這里是否有你家鄉(xiāng)的味道?

餃子

諺語云:“十月一,冬至到,家家戶戶吃水餃。”這種習俗,是因紀念“醫(yī)圣”張仲景冬至舍藥留下的。

相傳醫(yī)圣張仲景他告老還鄉(xiāng)回到南陽時,正值大雪紛飛的冬天,他看見南陽鄉(xiāng)親有不少人的耳朵被凍爛了,心里非常難過,就叫其弟子在南陽關(guān)東搭起醫(yī)棚,用羊肉、辣椒和一些驅(qū)寒藥材放置鍋里煮熟,撈出來剁碎,用面皮包成像耳朵的樣子,再放下鍋里煮熟,做成一種叫"驅(qū)寒矯耳湯"的藥物施舍給百姓吃。服食后,鄉(xiāng)親們的耳朵都治好了。后來,每逢冬至人們便模仿做著吃,是故形成吃餃子這種習俗。

餛飩

過去老北京有“冬至餛飩夏至面”的說法。相傳漢朝時,北方匈奴經(jīng)常騷擾邊疆,百姓不得安寧。當時匈奴部落中有渾氏和屯氏兩個首領(lǐng),十分兇殘。百姓對其恨之入骨,于是用肉餡包成角兒,取“渾”與“屯”之音,呼作“餛飩”。恨以食之,并求平息戰(zhàn)亂,能過上太平日子。因最初制成餛飩是在冬至這一天,在冬至這天家家戶戶吃餛飩。

吃羊肉

冬至吃羊肉的習俗據(jù)說是從漢代開始的。相傳,漢高祖劉邦在冬至這一天吃了樊噲煮的羊肉,覺得味道特別鮮美,贊不絕口。從此在民間形成了冬至吃羊肉的習俗。現(xiàn)在的人們紛紛在冬至這一天,吃羊肉以及各種滋補食品,以求來年有一個好兆頭。

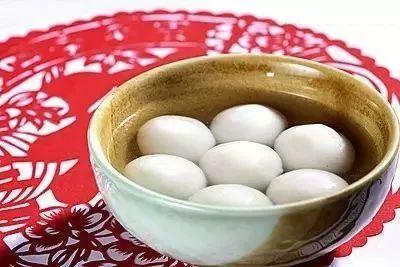

湯圓

湯圓是冬至的必備食品。這是一種用糯米粉制成的圓形甜品,“圓”意味 著團圓、圓滿,冬至吃的湯圓又叫“冬至團”。古人有詩云:“家家搗米做湯圓,知是明朝冬至天。”

南方地區(qū)民諺云:“冬節(jié)大如年”、“冬節(jié)沒返沒祖宗”。意思是外出的人,到冬至這一天無論如何要趕回家敬拜祖宗,否則就是沒有祖家觀念。海峽兩岸的同胞,都很看重冬至,把冬至當作團圓節(jié)。

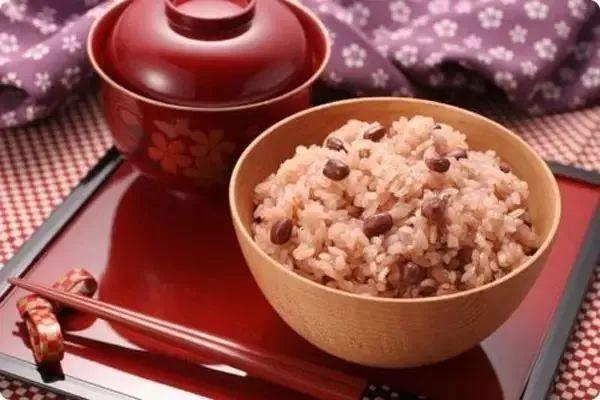

江南米飯

在江南水鄉(xiāng),有冬至之夜全家歡聚一堂共吃赤豆糯米飯的習俗。相傳,共工氏有不才子,作惡多端,死于冬至這一天,死后變成疫鬼,繼續(xù)殘害百姓。但是,這個疫鬼最怕赤豆,于是,人們就在冬至這一天煮吃赤豆飯,用以驅(qū)避疫鬼,防災(zāi)祛病。

江西麻糍

麻糍,是浙江、江西的特產(chǎn),也是福建人的傳統(tǒng)小吃、福建人祭祀時的供品。麻滋陰干后蒸、煎、火烤、砂炒皆宜。麻糍香甜可口,食后耐餓,有著甜、滑的口感,且軟韌、微冰。成品色澤鮮白,滑韌透明。

蘇州釀酒

姑蘇地區(qū)有俗語云:“冬至如大年”。傳統(tǒng)的姑蘇人家,會在冬至夜喝冬釀酒,冬釀酒是一種米酒,加入桂花釀造,香氣宜人。姑蘇百姓在冬至夜暢飲冬釀酒的同時,還會配以鹵牛肉、鹵羊肉等各式各樣的鹵菜。在寒冷的冬天,冬釀酒不僅能夠驅(qū)寒,更是寄托了姑蘇人對生活的一種美好的祈愿。

臺灣糯糕

在我國臺灣還保存著冬至用九層糕祭祖的傳統(tǒng),用糯米粉捏成雞、鴨、龜、豬、牛、羊等象征吉祥中意福祿壽的動物,然后用蒸籠分層蒸成,用以祭祖,以示不忘老祖宗。

冬至

養(yǎng)生

春夏養(yǎng)陽,秋冬養(yǎng)陰。冬至后養(yǎng)生原則就是要盡量減少陽氣的消耗,保養(yǎng)精氣,做到養(yǎng)精蓄銳,有益于防治疾病。

冬至養(yǎng)生應(yīng)以靜為主,切忌過于運動出汗,同時,冬至“養(yǎng)心”也很重要,應(yīng)避免過于抑郁,思慮,避免長期“超負荷運轉(zhuǎn)”防止過度勞累,積勞成疾。

建 議

冬季養(yǎng)生,要靜神少慮,保持精神暢達樂觀,不為瑣事勞神,不患得患失,還可以通過午飯后適當打盹、多曬太陽、泡腳、天灸、膏方等方式,更好地養(yǎng)生。

起居養(yǎng)生

《黃帝內(nèi)經(jīng)素問·四氣調(diào)神大論》有:“冬三月,此謂閉藏,水冰地坼,無擾乎陽,早臥晚起,必待日光,逆之則傷腎,春為痿厥,奉生者少。”告訴我們,冬至時節(jié),一定要早睡晚起,以保護我們的陽氣。

另外,冬至也是“陰陽大變身”的時候,是人體抵抗力最差的時候,人極容易受寒,也容易生病,所以,冬至前后養(yǎng)生的核心就是“躲寒、躲冷”,大家一定要做好防寒的工作,特別是中老年人,應(yīng)注意保暖,這個時候老年人的發(fā)病率會猛增,患心血管病的人往往會病情加重,患“中風”者增多,要提高警惕。

建 議

冬至養(yǎng)生講究“去寒就溫”、“無泄皮膚”,平日要小心保護自己,注意頭部、腳部和頸部的保暖,避寒風,避冷水,避生冷飲食。

運動養(yǎng)生

在鍛煉上,不適合劇烈運動,如運動過大,身體大汗淋漓,毛孔張開,陽氣易從皮膚外泄。人體的皮膚好比樹葉,夏季出汗降低體溫、幫助人體排毒,在冬天,則應(yīng)該像松針一樣收攏,利于閉藏。

其次冬季要多多曬太陽,尤其要多曬后背,背部是身體最重要的七條運輸和管理陽氣的經(jīng)脈匯集處,經(jīng)常背對日光而坐,讓太陽把脊背曬得微暖,體內(nèi)陽氣充足,經(jīng)脈通暢。以太極、八段錦為主要鍛煉方法。

飲食養(yǎng)生

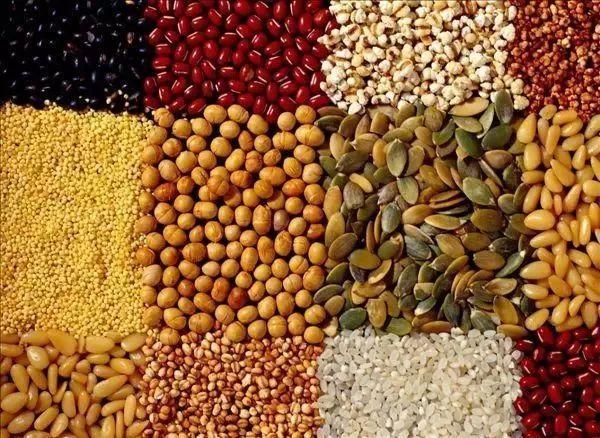

俗話說“三九補一冬,來年無病痛”“藥補不如食補”。冬季也是進補的好時機。而飲食調(diào)養(yǎng)則是最主要的調(diào)養(yǎng)方式,冬至進補需遵循以下三大原則:

1

要有保溫功能

即多吃能增加熱能供給,富含脂肪、蛋白質(zhì)和碳水化合物的食物,包括肉類、蛋類、魚類及豆制品等。

2

要有御寒功能

醫(yī)學研究表明,人怕冷與其體內(nèi)缺乏礦物質(zhì)有關(guān)。因此,應(yīng)注意補充礦物質(zhì)。中國人一般以“五谷為養(yǎng)、五果為助、五畜為益、五菜為充”。只要不偏食,就可以保證人體對鉀、鐵、鈉等礦物質(zhì)的需求。

3

要有防燥功能

冬季氣候干燥,人們常有鼻干、舌燥、皮膚干裂等癥狀,補充維生素b2和維生素c十分必要。維生素b2多存于動物的肝、蛋、乳中;維生素c主要存在于新鮮蔬菜和水果中。

建 議

除了飲食、起居、動運的調(diào)養(yǎng),我們還特別應(yīng)該注重中醫(yī)經(jīng)絡(luò)的調(diào)養(yǎng),因為對一些陽虛,氣虛、痰濕、瘀血、氣郁等體質(zhì)以及久病、年老、體弱的人士,自身陰陽失衡,很難適應(yīng)這種自然界陰陽的劇烈變。 |